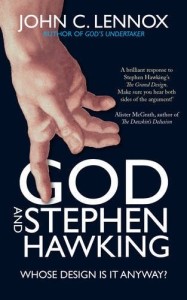

گذشتہ سے پیوستہ۔ ڈاکڑ جان لینکس، آکسفرڈ یونیورسٹی کے ماہر ریاضیات پروفیسر کی شہرہ آفاق کتاب کا ترجمہ و تخلیص

باب اول: بڑے سوالات

اسٹیفن ہاکنگ بلاشبہ اس وقت دنیا کے سب سے مشہور سائنسدان ہیں۔ وہ حال ہی میں کیمبرج کے لیوسیشئین پروفیسرشپ کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ یہ وہ منصب ہے جس پر کبھی سر اسحق نیوٹن براجماں رہے۔ ہاکنگ نے یہ مقام بہت امتیاز کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ان کو ملکہ عالیہ نے’اعزازی ساتھی‘ بنادیا اور ان کا تعلیمی کریئر پوری دنیا سے حاصل ہونے والے اعزازت سے مزین ہے۔

وہ صبر و برداشت کے بھی ایک علامت رہے ہیں کیوں کہ وہ چالیس سال سے زیادہ عرصے تک اعصابی بیماری کی تباہ کاری کو سہنے کے باوجود فارغ نہیں بیٹھے۔ بیماری کا زیادہ تر عرصہ انہوں نے ویل چیئر پر گزارا جبکہ ان کو ابلاغ کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کردہ صوتی تالیف کار آلہ( سینتھائزر) پر انحصار کرنا پڑتا تھا جس کو بہت جلد دنیا بھر میں ایک قابل شناخت ”آواز“ کے طور پر پہچانا جانے گا۔

اپنے بہت سے ممتاز ساتھیوں اور شاگردوں کے ساتھ مل کر ہاکنگ نے ریاضیاتی طبعیات کی سرحدوں کو دریافت کیا خاص طور پر سیاح سوراخوں کی رازوں کا ان کا مخالف وجدان قابل ذکر ہے۔ یہ کام ”ہاکنگ تابکاری“ کی پیش گوئی پر منتج ہوا تھا ، جس کی اگر تجربے کے ذریعے تصدیق کی جاتی تو وہ نوبل انعام کے حقدار قرار پاتے۔

ان کی ہاتھوں ہاتھ بکنے والی سب سے زیادہ فروخت والی کتاب ’’وقت کی مختصر تاریخ‘‘ میں ہاکنگ بنیادی طبعیات کی پیچیدہ دنیا کو کافی کی میز پر لے آئے(اگرچہ بہت سارے لوگ اس سے زیادہ مواد کی تلاش کا اعتراف کرچکے ہیں)۔ اس کتاب کے بعد اسی سطح کی کئی اور کتابیں سامنے آئیں جن میں عظیم سائنس کے رموز نے قارئین کے وسیع حلقے کو بہت زیادہ متاثرکیا۔

چونکہ ان کتابوں کا تعلق کائنات کی ابتدا/ تخلیق سے ہے ‘اس لیے ان کو لازمی طورپر خالق کے وجود کے موضوع کو زیرغور لانا چاہیے تھا۔ تاہم انہوں نے اس موضوع پر تشنگی کو باقی رکھنے کے لیے”وقت کی مختصر تاریخ“ کو بہ تکرار پیش کیے جانے والے بیان ”کہ اگر طبعیات کو ہر چیز کے تصور“(وہ تصور جس نے فطرت کی چار بنیادی قوتوں‘ مضبوط اور کمزورجوہری طاقتوں‘برقناطیسیت اور کششِ ثقل) کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم” خدا کے ذہن کو پہچانتے“کے ساتھ ختم کیا۔

اپنی تازہ ترین تصنیف ”عظیم ڈیزائن“ جو انہوں نے لیونارڈو لیڈونو کے ساتھ مشترکہ طور پر تحریر کی ہے میں ان کی محتاط طبعی/کم گوئی غائب ہوگئی ہے اور انہوں نے کائنات کی الٰہی تخلیق کے عقیدے کو چیلنج کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ خدا کی خواہش نہیں بلکہ طبعیات کے قوانین ہیں جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں وضاحت فراہم کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ بِگ بینگ (بِگ بینگ موجودہ آفاقی ماڈل کے بارے میں اوائل کی وضاحت کرنے والا ایک نظریہ ہے‘ مترجم) ان قوانین کامنطقی نتیجہ تھا ”کیوں کہ یہ کشش ثقل کے قانون کی طرح کا قانون ہے کہ کائنات خود کسی چیز کے بغیر خود کو تخلیق کرسکتی اور کرتی ہے۔“

’’عظیم ڈیزائن‘‘ کا عنوان بیشتر لوگ کے نزدیک ’’عظیم ڈیزائنر کی بات کرتا ہوگا‘‘ لیکن دراصل یہی وہ بات ہے جس سے انکار کے لیے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ہاکنگ کا عظیم خلاصہ ہے کہ ”خودرو تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہونے سے پہلے کوئی چیز ہے‘ کائنات قائم ہے‘ ہم کیوں زندہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نیلے ٹچ کاغذ کو روشن کرنے کے لیے خدا کو بلایا جائے تو کائنات کام کرنا شروع کردے گی“۔

میں چاہتاہوں کہ اس کتاب میں ہاکنگ کی سائنس نہیں اس پر بات کروں جو اس نے خدا کے وجود یا عدم وجود کے بارے میں اس کتاب سے اخذ کیا ہے۔ اگرچہ ہاکنگ کی اس دلیل کو کہ سائنس غیر ضروری طور پر خدا کو دکھاتا ہے‘ کوانقلابی قرار دے کر سراہا گیا لیکن یہ دلیل نئی ہرگز نہیں ہے۔ برسوں تک دیگر سائنسدان اسی طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہمارے اردگر دنیا کی رعب دار، جدید پیچیدگی کی صرف کائنات (کمیت /تونائی) کے بنیادی شے کے حوالے سے تشریح کی جاسکتی ہے یا پھر طبیعاتی قوانین، جیسے کشش ثقل کا قانون جو کائنات کے رویے کی وضاحت کرتا ہے۔

اس کتاب پر صرف ایک نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ ہاکنگ کی یہ نئی کتاب اس کی تصنیف ’وقت کی مختصر تاریخ‘‘ میں کیسا اضافہ کرتی ہے۔

عظیم ڈیزائن ان بڑے سوالوں کی ایک فہرست سے شروع ہوتی ہے جو لوگ اکثر پوچھتے تھے:” ہم اپنے آپ کو جس دنیا میں پاتے ہیں اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کائنات کیسا برتاﺅ کرتی ہے؟ حقیقت کی فطرت کیا ہے؟ یہ سب کچھ کہاں سے آیاہے؟ کیا کائنات کو کسی خالق کی ضرورت تھی؟“

ایسے معروف شخص کے طرف سے آئے یہ سوالات اس خیال کو مضبوط تر بناتے ہیں کہ بین الاقوامی سائنسدان مابعد الطبعیات سے متعلق اِن عمیق سوالات کے بارے میں کس طرح کی فہم و فراست رکھتا ہے۔ بہرحال ان سوالوں کی جو ہم سب وقتاً فوقتاً پوچھتے ہیں ایک عظیم دماغ کی طرف سے وضاحت اور جواب بہرحال بڑی مسحورکن بات معلوم ہوتی ہے۔

فلسفے کا ایک ناکافی تصور:

اگر یہ ایسا ہی ہے جس کی ہمیں توقع ہے تو ہم صدمے سے دوچار ہیں کیوں کہ آگے کے الفاظ میں ہاکنگ فلسفے کو مسترد کرتے ہیں۔ اپنے سوالات کی فہرست کا حوالہ دیتے ہوئے موصوف رقم طراز ہیں ”روایتی طورپر یہ سوالات فلسفے کے لیے ہیں لیکن فلسفے کی موت ہوچکی ہے۔ اس کوسائنس‘ خاص کر طبعیات میں جدید ترقی کے ساتھ جاری نہیں رکھا گیا ہے ۔نتیجتاً سائنسدان علم کی دریافت میں ہمارے مشعل بردار بن چکے ہیں۔‘‘

فلسفہ کو(وہ مضمون جس کو اس کی اپنی کیمبرج یونیورسٹی میں نمائندگی اور وقعت دی گئی ) مسترد کرنے کے اس بے جا زعم سے قطع نظر یہ پریشان کن ثبوت فراہم کرتا ہے کہ کم از کم ہاکنگ جیسے ایک سائنسدان نے بذات خود فلسفے کو اتنی اہمیت نہیں دی جس سے ان کو احساس ہوتا کہ پوری کتاب میں وہ خود اس کے ساتھ مصروف رہے ہیں‘‘

پہلی بات میں نے یہ محسوس کی کہ ہاکنگ کا فلسفے کے بارے میں بیان دراصل خود ایک فلسفیانہ بیان ہے۔ یہ بہ دیہی طور پر سائنسی بیان نہیں ہے‘یہ سائنس کے بارے میں خالص فلسفیانہ بیان ہے۔ اس لیے اس کا بیان کہ فلسفہ کی موت ہوچکی ہے اپنی ہی تردید کرتا ہے۔ یہ منطقی بے ربطی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

فلسفے کی طرف ہاکنگ کا رویہ نمایاں طور ہر البرٹ آئن سٹائن کے اس خط کے برعکس ہے جس میں انہوں تاریخ اور سائنس کے فلسفے سے طبعیات تک تعلیم کی حمایت کی تھی۔

’’میں آپ کے ساتھ طریقیات کے علاوہ تاریخ اور سائنسی فلسفے کی تعلیمی قدر و اہمیت پر متفق ہوں۔ آج بہت سارے لوگ اور حتیٰ کے پیشہ ور سائنسدان مجھے اس فرد کی طرح دکھائی دیتے ہیں جس نے ہزاروں درختوں کو دیکھا ہوتا ہے لیکن کبھی جنگل نہیں گیا۔‘‘

تاریخ کا علم اور فلسفیانہ پس منظر ان تعصبات سے پاک رکھتی ہیں جن میں اس کے نسل کے اکثر سائنسدان مبتلا تھے۔ میرے خیال میں فلسفیانہ بصیرت کی بدولت حاصل ہونے والی اہلیت تعصبات سے آزادی ایک محض ماہر اور سچ کے حقیقی متلاشی کے درمیان لکھیر کھنچتی ہے‘‘

مزید برآں، ہاکنگ کا بیان کہ ’’سائنسدان دریافت کے معشل بردار بن چکے ہیں‘‘ سائنسیت سے ٹکراؤ ہے جو کہتی ہے کہ سائنس صرف سچ کی طرف ایک راستہ ہے۔ یہ سیکولر فکر کی اس تحریک کی نظریاتی خصوصیت ہے جس کو’’نئی دہریت‘‘ کے نام سے جانا جاتا ہے اگرچہ یہ خیال صرف اس لحاظ سے نیا ہے کہ اب اس کو دانشورانہ مواد کی صورت کے بجائے جارحانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

سائنسی دنیا کے ایک سپر اسٹار کو تو چھوڑیے ایک عام سائنسدان کے لیے یہ بات عقلمندی والی معلوم نہیں ہوتی کہ وہ ایک طرف فلسفے کی تحقیر کرے اور پھر فورا غیرمعمولی فلسفیانہ موقف اختیار کرے خاص کر جب اس کو قارئین کو قائل کرنے کے لیے ترتیب دی گئی کتاب کی ابتدا میں پیش کیا جائے۔

نوبل لیوریت سر پیٹر میداوار نے اس خطرے کی نشاندہی پہلے ہی اپنی کتاب ’نوجوان سائنسدانوں کو مشورہ‘‘ میں کردی تھی جو تمام سائنسدانوں کو لازمی پڑھنا چاہیے۔

’’

کسی سائنسدان کے لیے اپنے اور اپنے پیشے کی ساکھ کو خراب کرنے کا اس سے تیز طریقہ نہیں ہوسکتا کہ وہ صاف صاف اعلان کردے، خاص کراس وقت جب اس طرح اعلان کی ضرورت نہ ہو کہ سائنس ہر سوال کا جواب جانتی ہے یا جلد جان جائے گی اور وہ سوال جن کو سائنسی جواب نہیں مل پاتے وہ کسی طرح غیرسوال یا جعلی سوال ہیں جو کوئی بے ہی وقوف پوچھتا ہے اور صرف ایک اجڈ ہی اس کا جواب دینے کا دعویٰ کرے گا۔‘‘

میداوار آگے رقم طراز ہیں ۔’’تاہم سائنس کی حد کا وجود ان بچگانہ اور عنصری سوالات جن کا تعلق پہلی اور آخری چیزوں سے ہوتا ہے سے واضح ہوجاتا ہے جیسے ’’ہر چیز کی شروعات کیسے ہوئی؟‘‘’’ہم یہاں کس لیے ہیں؟ آخری زندگی رہنے کا مقصد کیا ہے؟‘‘ وہ آگے لکھتا ہے کہ ان سوالات کے جوابوں کے لیے ہمیں تصوریاتی ادب اور مذہب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

فرانسز کولنز پر بھی یکساں طور پر سائنس کی حدود واضح ہیں۔ وہ لکھتے ہیں سائنس ان جیسے سوالوں کا جواب دینے میں بے بس ہے کہ ’دنیا کیوں وجود میں آئی؟ انسانی وجود کے معانی کیا ہیں؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟‘‘

میداوار اور کولنز صریحاٍ سائنس کے بارے میں پرجوش ہیں۔ پس ہمیں اعلیٰ سطح پر مخلص سائنسدانوں میں کوئی بے ربطی نہیں دکھائی دیتی جبکہ وہ بیک وقت یہ ادراک کرلیتے ہیں کہ سائنس ہر سوال کا بشمول کچھ گہرے سوالات کے جو ایک انسان پوچھ سکتا ہے جواب فراہم نہیں کرسکتی ہے۔

مثال کے طور یہ بات بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ ہے کہ سائنس میں اخلاقی اساس کا پایا جانا بہت ہی مشکل ہے۔ البرٹ آئن سٹائن نے اس کو واضح طور پر دیکھا تھا۔ ۱۹۳۰ میں برلن میں سائنس اور مذہب کے بارے میں ایک بحث کے دوران انہوں نے کہا کہ خوبصورتی کا انسانی احساس اور ہماری مذہبی جلبتیں استدلالی صلاحیتوں کو عظیم کامیابیوں کے طرف لے جانے میں معاون ہوتی ہیں۔ آپ بجا طور پر سائنس کی اخلاقی بنیادوں کی بات کرتے ہیں لیکن آپ یک دم پلٹ کر اخلاقیات کی سائنسی بنیادوں کی بات نہیں کرسکتے ہیں۔‘‘

آئن سٹائن اس نکتے پر پہنچ گئے کہ سائنس اخلاقیات کی بنیاد فراہم نہیں کرتی۔’’ اخلاقیات کی سائنسی فارمولے کی سطح پر کمی کی ہر کوشش ناکام ہوگی‘‘

رچرڈ فین مین نے جو خود بھی نوبل انعام جیتنے والے ماہرطبیعات ہیں آئن سٹائن کے ان خیالات سے اتفاق کیا ہے’’حتیٰ کے عظیم قوتیں اور اہلیت بھی ان کو استعمال کرنے کی ہدایات فراہم کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پرعلم کا عظیم مجموعہ کہ طبعیاتی دنیا جس طرح کا برتاو کرتی ہے صرف اس پر قائل کرتی ہے کہ یہ رویہ بے معنی قسم کا ہے۔ سائنس براہ راست اچھائی یا برائی نہیں سکھاتی۔‘‘ ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں’’ اخلاقی قدریں سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہیں‘‘

تاہم ہاکنگ اس کا انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں جب وہ سائنس کو وہ کردار تفویض کرتے ہیں جو اس کی استعداد سے بڑھ کرہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ فلسفے کی بے توقیری کرنے کے بعد اسی کے ساتھ مصروف ہوجاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ سائنس کی تعریف اور اطلاق ان حتمی سولات پر بھی کرتے ہیں جیسے خدا کا وجود، اس طرح ہاکنگ مابعد الطعبیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ وضاحت کرنے دیں کہ میں اس کے لیے ہاکنگ کو قصور وار نہیں ٹھیراتا، میں خود اس پوری کتاب میں مابعد الطعبیات کے پر گفتگو کرتا رہوں گا۔ میرا اعتراض تو یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔

جاری یے۔