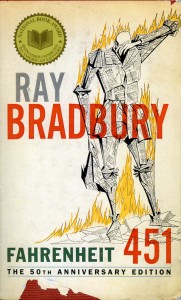

رے بریڈ بیری کی کتاب حالانکہ فارنہاٹٹ ۴۵۱ میری باون ہفتوں میں باون کتابوں کی فہرست میں موجود نہیں لیکن پھر بھی اس پر مختصر تبصرہ اس لئے ضروری سمجھا کیونکہ رے بریڈ بیری کی حال میں ہی وفات ہوئی ہے اور انکی یہ کتاب ماضی میں میرے زیر مطالعہ رہی ہے۔ ان کی دو کتابیں فارنہائٹ۴۵۱ اور مارشین کرانکل سائنس فکشن اورسماجی تبصرہ نگاری میں خاصی اہمیت کی حامل ہیں۔

فارنہایٹ ۴۵۱ رے بریڈبیری کیے طرز تحریر کی نمائندہ تصنیف ہے جو 1953 میں لکھی گئی لیکن آج کے ۲۴ گھنٹے کے میڈیا دور میں خصوصا بڑی اہم اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کو سائنس فکشن کے ساتھ مستقبل کی سوشل کامینٹری یا معاشرتی تجزیے کا بہترین امتزاج کہا جا سکتا ہے۔ رے بریڈ بیری نے اس کہانی کا پلاٹ سائنس فکشن، تاریخ، معاشرتی رجحانات کو ایک فیوچریسٹک یا مستقبل کےایسے معاشرے میں قائم کیا ہے جہاں پر لوگ کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ ٹی وی اور ریڈیو کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں کتابیں پڑھنا جرم ہے اور حکومت وقت کی جانب سے حکم ہے کہ ہر کتاب کو اسکے پاے جانے کے ۲۴ گھنٹوں کے اندر جلا دیا جاے۔ لیکن یہ رجحان عوام الناس میں کچھ اسطرح سرائیت کر گیا ہے کہ اب وہ بھی کتابوں کو اپنا دشمن گردانتے ہیں۔

فارنہایٹ ۴۵۱ رے بریڈبیری کیے طرز تحریر کی نمائندہ تصنیف ہے جو 1953 میں لکھی گئی لیکن آج کے ۲۴ گھنٹے کے میڈیا دور میں خصوصا بڑی اہم اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کو سائنس فکشن کے ساتھ مستقبل کی سوشل کامینٹری یا معاشرتی تجزیے کا بہترین امتزاج کہا جا سکتا ہے۔ رے بریڈ بیری نے اس کہانی کا پلاٹ سائنس فکشن، تاریخ، معاشرتی رجحانات کو ایک فیوچریسٹک یا مستقبل کےایسے معاشرے میں قائم کیا ہے جہاں پر لوگ کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ ٹی وی اور ریڈیو کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں کتابیں پڑھنا جرم ہے اور حکومت وقت کی جانب سے حکم ہے کہ ہر کتاب کو اسکے پاے جانے کے ۲۴ گھنٹوں کے اندر جلا دیا جاے۔ لیکن یہ رجحان عوام الناس میں کچھ اسطرح سرائیت کر گیا ہے کہ اب وہ بھی کتابوں کو اپنا دشمن گردانتے ہیں۔

جس طرح جارج ارویل کی ائنیمل فارم اور ۱۹۸۴ تمثیلی انداز میں معاشرتی برائیوں کے بخیے ادھیڑتی نظر آتی ہے،اسی طرح فارنہاٹٹ ۴۵۱ بھی کسی زندہ معاشرے میں کتاب کی اہمیت پر ایک اہم تصنیف ہے۔ اس کتاب کی وجہ تسمیہ اس درجہ حرارت کی نسبت ہے جس پر کاغذ بھڑک اٹھتا ہے۔ فارنہایٹ ۴۵۱ کا مرکزی خیال ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں کتابوں کو جلا دیا جاتا ہے اور اسکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں باغیانہ خیالات یا ایسے افکار جو عمومی راے سے ہٹ کر ہوں انہیں پنپنے کا موقع نا ملے۔ نیز ایسے افکار جو ریاست کی سوچ سے متضادانہ روش کے حامل ہوں انہیں کتابوں اور دانشورانہ گفتگو کی مدد سے پروان نہ چڑھنے دیا جاۓ بلکہ انکو وہیں پردبا دیا جاۓ۔ اس آتش زنی کے ذریعےباغیانہ رویے کو روکا جاۓ اور لوگوں کی سوچ پر لا محالہ اسطرح سے پہرے بٹھاے جائیں کہ نئے افکار پھلنے پھولنے سےرک جائیں۔ جب لوگوں کا کتاب پڑھنے، دانشورانہ گفتگو و تبادلہ خیال کا موقع نہ دیا جاے گا تو لازما انکی آزادانہ سوچ کا راستہ رک جاۓ گا. یہ کتاب ایک فکری تجربہ ہے اس بات کا کہ کتابوں کو جلانے سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

زیر تبصرہ کتاب کا مرکزی کردار مونٹاگ ایک فائرمین ہے جوآگ کے محکمے میں کام کرتا ہےاور اس کا کام ہے کہ وہ کتابوں کو آگ لگاے۔ مستقبل کے ایک امریکی شہر کے گرد گھومتی یہ کتاب متضادات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں فائر مین کا کام یہ ہے کہ وہ آگ لگاۓ، بجاۓ اس کے کہ وہ آگ بجھاۓ، اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ اس میں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ، نہ وہ فطرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور نہ قدرتی مناظرسے حظ اٹھاتے ہیں۔ نہ ہی وہ سوچ و بچار میں وقت صرف کرتے ہیں اور نہ ہی آزادانہ سوچ کے حامل ہیں۔ انکی پسند ہے تیز گاڑیاں، ٹیلیویژن دیکھنااور ریڈیو سننا۔ مصنف ہیڈ فون کی طرز کے آلے کو گھونگے کے خول کا ریڈیو کہتے ہیں، واضع رہے کہ یہ کتاب 1953میں لکھی گئی تھی جب تک آی پاڈ اور والک مین کا وجود نا تھا۔ یہ کتاب بہت پہلے لکھی گئی ہے لیکن اگر سوچیں تو اس میں سے بہت ساری باتیں آج سچ ثابت ہوتی ہیں کہ کتنے فیصدی لوگ آج کتابیں پڑھتے ہیں اور اسکی بنسبت کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا ریڈیو سنتے ہیں۔ لہذا بنیادی طور پر جس مستقبل کے بارے میں رے بریڈ بیری نے یہاں بات کی ہے وہ ١٩٥٣ میں جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت خلائی اور افسانوی بات تھی لیکن اب 2012 میں یہ بات بہت حد تک درست ثابت ہوچکی ہے۔

گاے مونٹاگ کا مرکزی کردار اپنی بیوی کی خودکشی کی کوشش پر دلشکستہ ہے جو زندگی کی یکسانیت اور عامیانہ پن سے تنگ آکر خودکشی کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس کے بعد ایک خاتون کلیرس مکلین سے ملتا ہے جو خاصی زندہ دل ہے اور اس کے سوالات زیادہ تر کیوں کے بارے میں ہوتے ہیں کہ کہ کیسے۔ اس تجسس کی پڑیا سے ملاقات سے مونٹاگ کے دل میں بھی زندگی کو مکمل طور پر جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور اسے بھی بہت سی چیزوں سے تجسّس آمیز رشتہ جوڑنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی دوران اسے کتابیں پڑھنے کا شوق چراتا ہے اور پھر ایک دن جب وہ اپنے کام پر نہیں جاتا تو اس کا باس جو کہ کتابوں کا دانشوارانہ انداز میں نہایت سخت مخالف ہے، اس کے گھر آکر اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ کتابیں پڑھنی ہیں تو تمہارے پاس چوبیس گھنٹوں کا وقت ہے۔ اس دوران وہ کتاب کی مخالفت میں اور کتاب جلانے کی حمایت میں ایک لمبی سی تقریر کرتا ہے جو کہ لائق مطالعہ ہے۔ اس کے بعد مونٹاگ 24 گھنٹوں میں بہت سی کتابیں پڑھنے کی کوشش شروع کرتا ہے اور جب مطالعہ میں بیوی کی مدد طلب کرتا ہے تو اسکی بیوی ٹکا سا جواب دیتے ہوے کہتی ہے کہ تمہیں یہ کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹی وی دیکھو جو زیادہ مزیدارکام ہے۔اس اثنا میں اسکی ملاقات انگریزی کے پروفیسر فیبر سے ہوتی ہےجو اسے سمجھاتا ہے کہ کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک ماحول درکار ہوتا ہے۔ تمہارے پاس کتابیں سمجھنے اور اس سے جو آگاہی حاصل ہو اس پہ عمل کرنے کا اختیار موجود ہونا چاہیے ۔انفرادی طور پر سوچنے کی آزادی اگر موجود ہو تو کتابیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔خالی رٹو طوطے کی طرح پڑھنے سے کچھ خاص فائدہ نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد کہانی مونٹاگ کی آگہی، اس کے ارباب اختیار سے ٹکراو اور بلاخر اس کے مجرم ٹھرنے پر منتج ہوتی ہے۔ مونٹاگ کی کتب بینوں اور دانشور گروہ کی تلاش، نیوکلائ ہتھیاروں کی مخالفت اور معاشرے کی ازسر نو تشکیل اس تصنیف کے اہم پہلو ہیں۔ اس دوران کئی سائنسی ایجادات کے روز مرہ استعمال کا تذکرہ ہے اور راقم کا غالب گمان ہے کہ اس پر تجسس ناول کا مطالعہ آپ کو قطعی طور پر بور نا ہونے دے گا، لیکن ہوسکتا ہےکہ یہ مختصر جائزہ آپ کو سلا دے 🙂

اس ناول کے مندرجہ بالا مختصر خلاصے سے اپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رے بریڈبیری کے خیالات عام ڈگر سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں۔ مثلا تعلیمی نظام کے بارے میں انکا نقطہ نظر یہ تھا۔

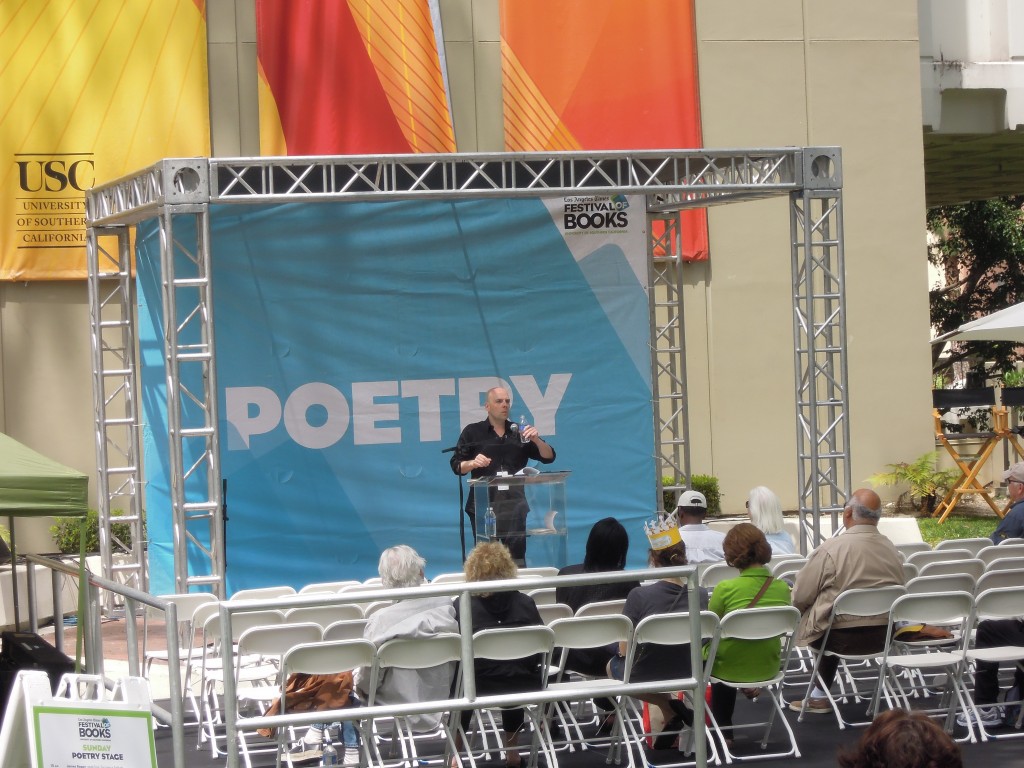

لائبریریوں نے مجھے پالا ہے. میں کالجوں اور یونیورسٹیوں پر یقین نہیں ہے. میں لائبریریوں پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ زیادہ تر طالب علموں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. جب میں نے ہائی اسکول سے گریجویشن کیا، یہ کساد بازاری کا دور تھا اور ہمارے پاس بلکل پیسہ نہیں تھا. میں کالج جا نہیں سکتا تھا لہذا میں دس سال تک ہر ہفتے تین دن لائبرری جا کر تعلیم حاصل کرتا رہا۔